Demokrasi yang Memudar: Ketika KPK Tak Lagi Menjadi Harapan Publik

Penulis: Ari Maulana, Nova Zahara, Vanya Ingrid Alviana, Survia Eva Putriani, Maha Sakti Esa Jaya, Martina Nursaprudianti, Agi, Siti Laelatu Sa'diah, Izzatun Nisa, Marianus Krisanto Haukilo, Rahmi R, Ba'id Aiziyah Bj, & Muhammad Risky Ramadhan

Editor: Musthafa Haidar Shahab

Demokrasi bukan sekedar tentang pemilu atau representasi kekuasaan. Demokrasi yang sejati tumbuh dari akuntabilitas, transparansi, serta keberanian negara dalam menjaga integritas lembaga-lembaganya. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi simbol dari upaya demokrasi untuk melindungi kepentingan publik dari penyakit kronis bernama korupsi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, KPK justru dilemahkan melalui serangkaian kebijakan, terutama melalui Revisi Undang-Undang KPK.

Pelemahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga mencerminkan proses demokratis yang secara perlahan kehilangan substansinya. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU No. 19 Tahun 2019), telah secara nyata memangkas independensi dan kewenangan KPK.

Salah satu perubahan paling krusial adalah penempatan KPK berada di bawah Dewan Pengawas, yang dalam praktiknya justru membatasi gerak lembaga antirasuah ini. Independensi KPK sebagai lembaga yang awalnya bersifat sui generis kini tergerus, karena setiap tindakan penting seperti penyadapan (Pasal 12B), penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 47) harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, bukan lagi menjadi kewenangan langsung pimpinan KPK. Tidak hanya itu, pemangkasan kewenangan penyelidikan dan penyadapan KPK juga terlihat dari perubahan pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 11, yang mempersempit definisi wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, keberhasilan KPK bertumpu pada kewenangan penyadapan yang dilakukan secara cepat dan independen sebuah metode yang selama ini menjadi daya kejut lembaga ini dalam membongkar skandal besar. Namun dengan adanya perubahan tersebut, KPK kini kehilangan instrumen strategisnya. Lebih lanjut, revisi ini juga bermasalah secara formil dalam proses legislasi.

Berdasarkan hasil keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018 –2019 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019, tidak terdapat rencana revisi UU KPK dalam daftar prioritas. Artinya, pembahasan UU tersebut dilakukan tanpa prosedur yang sahih dalam perumusan agenda legislasi. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini dapat disebut sebagai bentuk cacat formil, yang seharusnya menjadi dasar pemba talan secara yuridis.

Dalam teori kebijakan publik, Joebagio (2019) menekankan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, perlu dilakukan beberapa tahapan penting: mulai dari perumusan masalah secara tepat, penyusunan agenda kebijakan, analisis alternatif kebijakan, hingga harmonisasi dengan sistem hukum yang berlaku. Apabila proses ini dilewati atau dijalankan secara tidak utuh, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak responsif, bahkan kontraproduktif.

Revisi UU KPK adalah contoh nyata di mana perumusan kebijakan tidak melalui proses perencanaan yang partisipatif dan selaras dengan prinsip harmonisasi hukum, sehingga lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan hukum jangka panjang. Jika tahapan ini dilewati, kebijakan berisiko tidak responsif, bahkan kontraproduktif.

Revisi UU KPK adalah contoh nyata kebijakan yang lahir tanpa proses perencanaan partisipatif, sehingga lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan hukum jangka panjang. Akibatnya, pemberantasan korupsi menjadi stagnan. Data dari berbagai lembaga survei menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK setelah revisi UU tersebut. Selain itu, jumlah operasi tangkap tangan (OTT) juga menurun drastis, memperkuat dugaan bahwa KPK kini tidak lagi memiliki taring seperti dulu.

Situasi ini memperlihatkan wajah demokrasi yang mengalami degradasi moral. Demokrasi prosedural memang masih berjalan: pemilu diselenggarakan, lembaga negara masih beroperasi, dan media tetap aktif. Namun demokrasi substantif—yang menjamin keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara—semakin terpinggirkan. Pelemahan KPK adalah gejala dari demokrasi yang dijalankan secara formalistik, tetapi kehilangan jiwa etikanya.

Dalam Journal of Democracy (2023), Navarro dan Lee menyatakan bahwa pelemahan institusi antikorupsi merupakan salah satu indikator kemunduran demokrasi di banyak negara berkembang. Ketika lembaga penegak hukum dijadikan subordinat kekuasaan politik, maka proses demokrasi berubah menjadi sekadar ritual tanpa keberanian moral. Proses seperti ini bukan hanya melemahkan hukum, tetapi juga membunuh harapan rakyat terhadap hadirnya keadilan yang sejati.

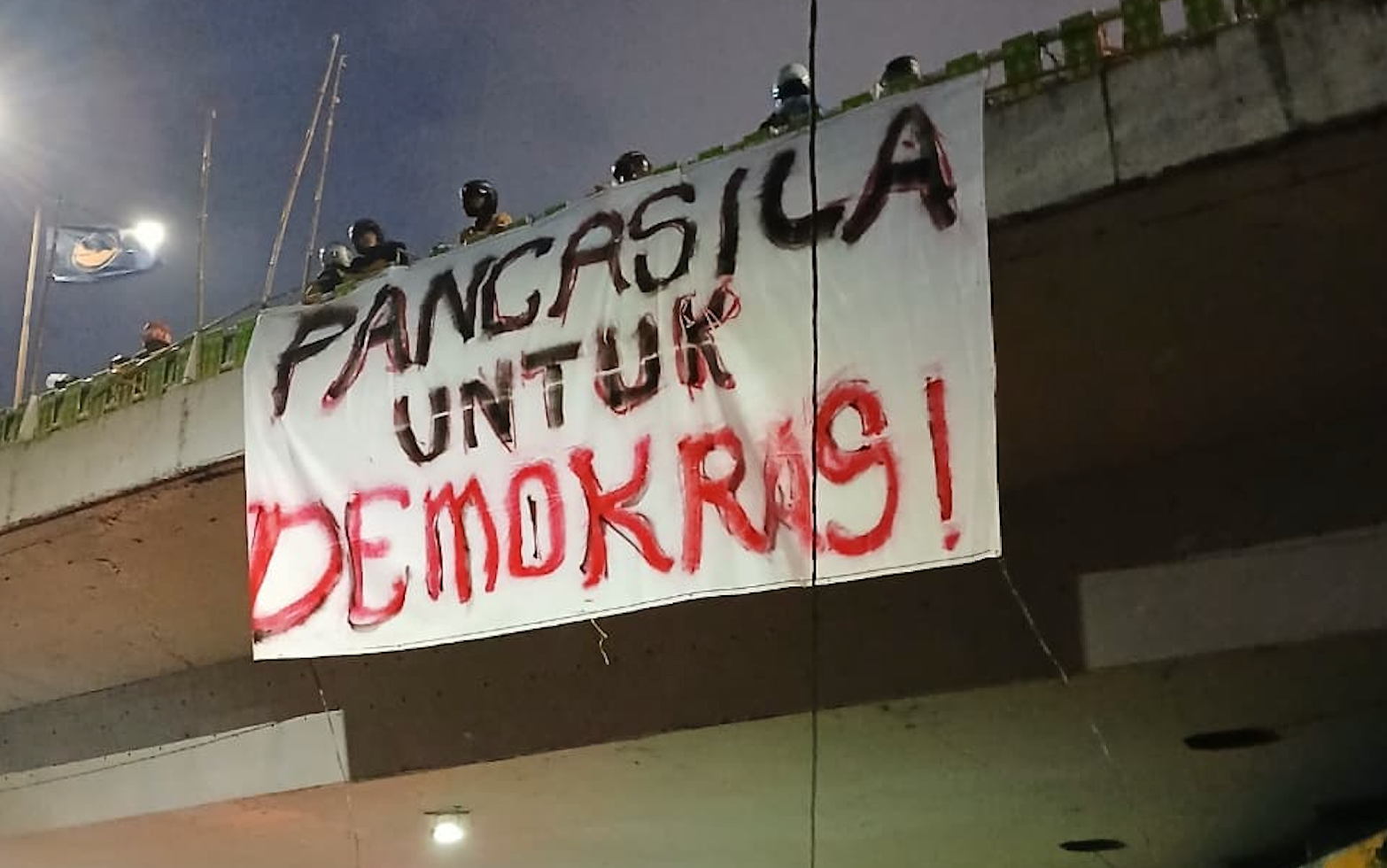

Dalam buku Sources of the self (1989) Charles Taylor memberikan fondasi etis untuk memahami peran lembaga publik dalam demokrasi. Taylor menegaskan pentingnya pengakuan terhadap martabat dan peran setiap individu sebagai warga negara. Dalam konteks KPK, pelemahan lembaga ini bukan hanya serangan terhadap struktur hukum, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap suara publik yang selama ini mempercayai KPK sebagai representasi harapan akan keadilan. Ketika suara rakyat diabaikan dan keputusan politik tidak mencerminkan aspirasi moral kolektif, maka demokrasi telah gagal dalam menjalankan tugas utamanya: melayani kepentingan rakyat.

Ketika suara rakyat diabaikan dan keputusan politik tidak mencerminkan aspirasi moral kolektif, maka demokrasi telah gagal dalam menjalankan tugas utamanya melayani kepentingan rakyat. Kondisi ini membuka ruang bagi oligarki dan memperbesar jurang ketidakadilan sosial yang semakin mencemaskan.

Dari teori tersebut bahwa pelemahan KPK adalah cerminan dari krisis demokrasi yang nyata di Indonesia. Untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas demokrasi, diperlukan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan yang menyeluruh, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi. Jika tidak, Indonesia akan terjebak dalam demokrasi yang hanya sekadar prosedural, tanpa substansi yang bermakna.

Refrensi :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018–2019 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019.

Navarro, C., & Lee, J. (2023). Democratic backsliding and the weakening of anti-corruption institutions. Journal of Democracy.

Saptaningtyas, H., Ramdhon, A., & Abdilla, A. J. (2021). The Argument of Kampung Tangguh Pancasila as a Process of Strengthening Pancasila as Living Values (a respect note to the late Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd.). Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series, 4(4), 283–289. https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50621

Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

.jpg)