Ekslusi Politik, Tantangan Menuju Demokrasi Inklusif

Penulis: Nurnadela Rahmat, Feny, Fadhil Raid, Ranadani Kahfi, Nabil, Ahmad Amir

Editor: Fathul Bari

Demokrasi yang ideal yakni menjanjikan partisipasi setara bagi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Realitas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih diwarnai oleh ekslusi politik yakni pengecualian kelompok tertentu dari partisipasi yang bermakna dalam ruang-ruang demokrasi. Eksklusi ini tidak hanya lahir dari kebijakan formal yang diskriminatif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural yang telah mengakar. Ketimpangan tersebut meliputi kelas sosial, gender, etnisitas, hingga status disabilitas. Demokrasi seharusnya menjadi ruang inklusi justru menjadi arena eksklusif bagi segelintir elite politik.

Menurut laporan International IDEA (2021), demokrasi di berbagai negara mengalami stagnasi bahkan kemunduran, salah satunya karena meningkatnya ketimpangan representasi politik. Indonesia, meskipun secara prosedural tergolong demokratis, masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi substantif. Misalnya, representasi perempuan di DPR RI periode 2019-2024 hanya mencapai 20,8%, masih jauh dari target minimal 30% keterwakilan yang direkomendasikan oleh Beijing Platform for Action (1995). Kelompok disabilitas dan masyarakat adat bahkan lebih terpinggirkan. Studi Komnas Perempuan (2020) juga menunjukkan bahwa perempuan dari komunitas adat dan minoritas gender kerap mengalami hambatan ganda dalam mengakses hak-hak politiknya.

Ekslusi politik tidak hanya terjadi melalui aturan yang membatasi, tetapi juga melalui dominasi narasi dan simbol politik yang bias. Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai bentuk kekerasan simbolik, di mana dominasi terselubung bekerja melalui bahasa, norma, dan praktik sosial yang membuat kelompok terpinggirkan merasa tidak layak atau tidak mampu untuk berpartisipasi. Pada politik Indonesia, hal ini tampak dari pengecilan aspirasi masyarakat adat oleh kerangka pembangunan negara. Hal lain yakni pelabelan stereotip moral dan domestik terhadap perempuan yang aktif secara politik.

Dampak dari ekslusi politik sangat luas. Pertama, ia memperlemah legitimasi sistem politik karena tidak mencerminkan keberagaman masyarakat. Kedua, ia memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi karena kelompok yang tidak terwakili akan kesulitan mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada hidup mereka. Ketiga, ia berisiko memicu konflik sosial akibat akumulasi ketidakadilan. Gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk protes terhadap ekslusi politik justru diberi label subversif, padahal mereka tengah menuntut keadilan demokratis.

Salah satu kasus di mana gerakan sosial yang menuntut keadilan demokratis diberi label subversif terjadi dalam konteks protes sosial di Chile pada tahun 2019. Gerakan sosial ini menuntut perubahan sosial dan keadilan, namun mengalami kekerasan dan represi dari aparat negara, termasuk kekerasan seksual sebagai taktik untuk mendisiplinkan dan membungkam para aktivis. Protes ini muncul sebagai respons atas ketidakadilan politik dan sejarah kekerasan negara selama masa kediktatoran yang masih membekas di masyarakat. Aktivis yang terlibat dalam gerakan ini menyadari bahwa tuntutan mereka bukan hanya soal hak asasi manusia, tapi juga mengatasi trauma transgenerasional dan menuntut demokrasi yang lebih adil, namun pemerintah memandang mereka sebagai ancaman subversif yang harus direpresi.

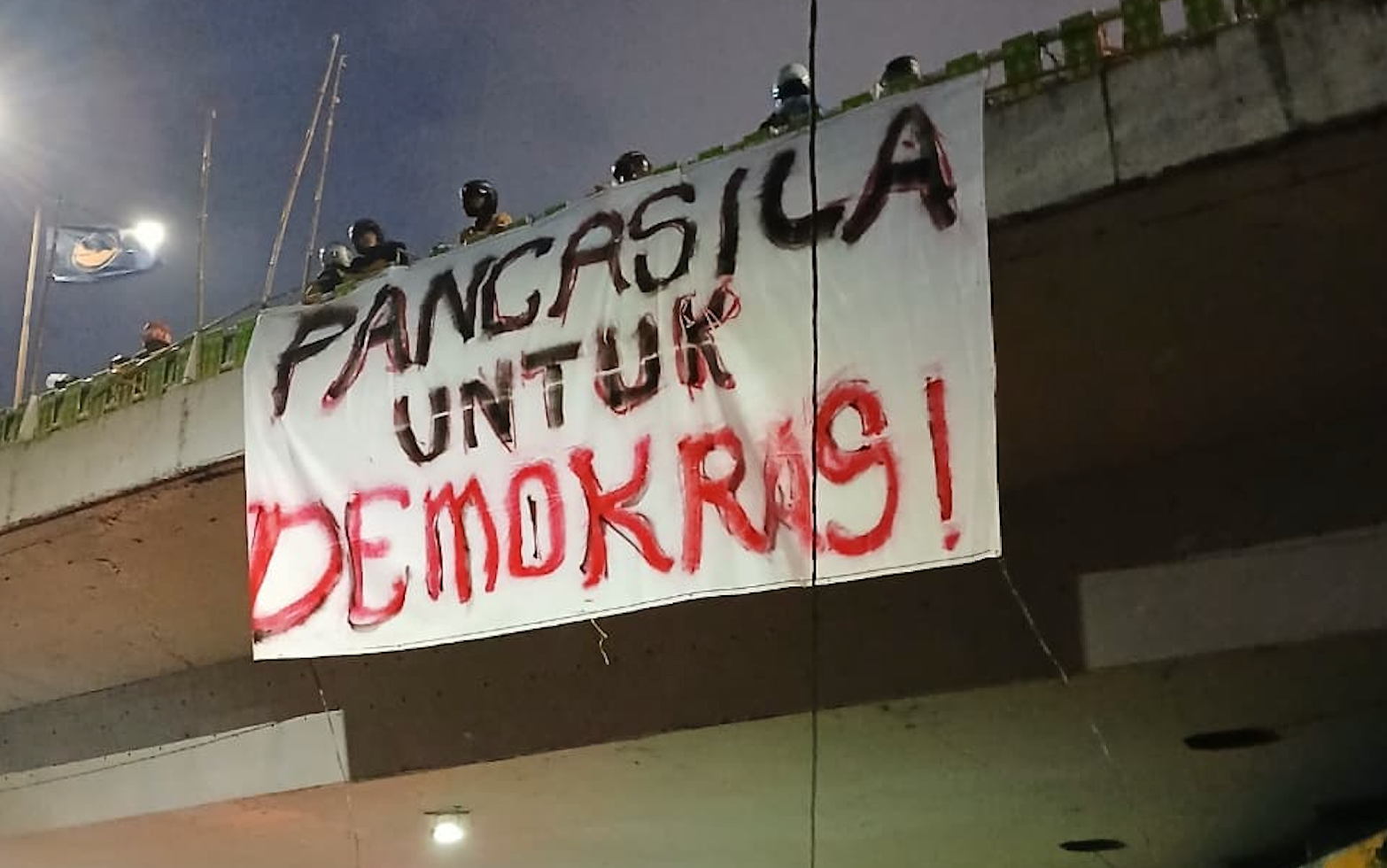

Kasus terbaru di Indonesia terkait gerakan sosial yang menuntut keadilan demokratis dan kemudian diberi label negatif terjadi pada tahun 2025 dengan aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap." Aksi tersebut diikuti oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan prinsip keadilan sosial dan demokrasi, termasuk penolakan terhadap revisi Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Polri. Demonstrasi ini mendapat tekanan dan ancaman represif dari pemerintah, yang menganggap gerakan tersebut sebagai gangguan atau ancaman stabilitas, meskipun para aktivis hanya menuntut perubahan demokratis dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gerakan sosial berusaha mengadvokasi masyarakat yang lebih adil, mereka masih kerap dilabeli subversif dan dihadapkan pada represi oleh negara.

Solusi menuju demokrasi inklusif memerlukan pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural, negara harus menghapus hambatan legal maupun institusional terhadap partisipasi politik kelompok marjinal. Ini termasuk revisi Undang Undang pemilu untuk menjamin afirmasi keterwakilan perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat, serta desentralisasi politik yang memberi ruang partisipasi lebih besar di tingkat lokal. Data BPS menunjukkan bahwa daerah dengan desentralisasi partisipatif, seperti beberapa desa adat di Bali atau Papua, memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibanding daerah dengan sistem birokratis sentralistik.

Secara kultural, dibutuhkan perubahan paradigma dalam melihat demokrasi bukan hanya sebagai sistem elektoral, tetapi sebagai proses sosial yang menjamin kesetaraan dalam akses informasi, ruang deliberatif, dan pengambilan keputusan. Pendidikan politik yang kritis harus diperluas, terutama di kalangan pemuda dan kelompok rentan. Gerakan masyarakat sipil juga harus diperkuat sebagai ruang artikulasi alternatif bagi suara-suara yang selama ini dimarjinalkan. Akademisi seperti Iris Marion Young (2000) menekankan pentingnya inclusive deliberative democracy, yakni demokrasi yang tidak hanya menghitung suara, tetapi juga memberi tempat pada narasi, pengalaman, dan bentuk partisipasi yang berbeda dari kelompok subordinat. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang bagi yang “fasih” secara politik, tetapi juga harus membuka diri pada ekspresi politik yang lahir dari pengalaman ketertindasan dan resistensi.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model demokrasi inklusif di Asia Tenggara, mengingat keberagaman dan sejarah pluralitas sosialnya. Potensi ini hanya bisa terwujud jika negara dan masyarakat sama-sama berkomitmen membongkar eksklusivitas politik dan membangun sistem yang mengakui, melindungi, dan memberdayakan semua warga negara tanpa kecuali. ekslusi politik adalah rintangan mendasar bagi terwujudnya demokrasi inklusif. Ia bukan sekadar masalah representasi, tetapi menyangkut hakikat keadilan dalam demokrasi itu sendiri. Mengatasi ekslusi berarti mengupayakan keberanian politik dan kearifan sosial untuk mengubah struktur yang diskriminatif menjadi sistem yang menjamin partisipasi bermakna bagi semua. Demokrasi sejati hanya lahir dari keberagaman yang diakui dan disertakan, bukan dari keseragaman yang dipaksakan.

Referensi

- International IDEA. (2021). The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era. https://www.idea.int

- Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020.

- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.

- Henriquez, L., et al. (2025). Social movements as triggers of transgenerational transmission of trauma: The 2019 social uprising in Chile. Crime, Law and Social Change, 14(2).

- Sitorus, Y. A. (2024, Oktober 20). Gerakan sosial dan perjuangan melawan ketidakadilan. Jurnal ISS.

- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). Hasil Pemilu Legislatif 2019.

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi.

- Young, I. M. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford University Press.

.jpg)