Menimbang Arah Demokrasi Indonesia: Antara Prosedur dan Moralitas Politik

Oleh: Muhammad Ardhy Dhikahlil G, M Aliyul Hasani, Wahyuni, Waode Olivia Rizki Amalia H, Ahmadi Fadillah, Athoillah, Mohammad, Muhamad Handar

Demokrasi kerap dimaknai sebagai sistem pemerintahan terbaik yang memberi ruang kepada rakyat untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan. Secara praktik global, demokrasi dianggap sebagai simbol kemajuan peradaban politik karena memberikan jaminan atas kebebasan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, demokrasi bukan berarti sistem yang imun terhadap penyimpangan. Ketika nilai-nilai moral dan prinsip keadilan tercerabut dari sistem ini, demokrasi justru bisa menjelma menjadi alat kekuasaan yang menindas.

Indonesia hari ini sedang berada dalam titik kritis untuk menilai ulang. Apakah demokrasi yang dijalankan hanya sebatas prosedur, atau benar-benar menjamin keberpihakan pada rakyat?

Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam lanskap politiknya. Pemilu langsung, keterbukaan informasi, dan desentralisasi menjadi tonggak penting dalam memperluas partisipasi politik. Akan tetapi, di balik kemajuan formal tersebut, terdapat kecenderungan degradasi kualitas demokrasi. Demokrasi dijalankan dalam kerangka prosedural semata dengan fokus pada pemilu rutin, keberadaan partai, dan struktur pemerintahan tanpa memperhatikan substansi seperti etika publik, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemimpin.

Demokrasi prosedural yang kehilangan jiwa ini tidak lagi mampu menjawab aspirasi rakyat secara utuh. Kritik terhadap demokrasi prosedural semakin menguat seiring dengan banyaknya praktik politik transaksional, kooptasi elite, serta maraknya politik identitas yang memecah belah masyarakat. Sejumlah laporan dan kajian, termasuk dari Economist Intelligence Unit dan riset akademik seperti Democracy for Sale, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berada dalam fase cacat (flawed democracy), dimana prosedur berjalan tetapi substansi demokrasi justru melemah.

Penting untuk kembali menegaskan bahwa demokrasi sejati harus bermoral dan substantif, yakni demokrasi yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Inilah tantangan utama yang harus dijawab oleh generasi muda dan seluruh elemen bangsa saat ini. Pengawasan tersebut mencakup prosedur demokrasi, aktor di dalam demokrasi serta peran generasi muda.

1. Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Bermoral dan Substantif

Perbedaan mendasar antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif terletak pada dimensi moralitas dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan. Demokrasi prosedural hanya menekankan aspek teknis: pelaksanaan pemilu, keberadaan partai politik, dan rotasi kekuasaan. Selama pemilu dilaksanakan secara formal, negara dinilai demokratis, tanpa mempertimbangkan apakah pemilu itu berlangsung adil, bebas dari manipulasi, atau menghasilkan pemimpin yang menjunjung nilai moral publik. Sebaliknya, demokrasi yang bermoral dan substantif tidak hanya berbicara soal bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga untuk siapa kekuasaan dijalankan dan bagaimana etika politik dijunjung. Demokrasi substantif mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan demi kepentingan rakyat, berlandaskan integritas, serta menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ia menolak politik uang, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Laporan Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy dengan skor 6,44, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Terdapat dua nilai terendah untuk Indonesia yakni pada indikator budaya politik (skor 5,00) dan kebebasan sipil (skor 5,29). Nilai terendah pada dua indikator ini, menandakan bahwa demokrasi kita belum menyentuh lapisan substansi yang adil dan etis.

2. Aktor Utama dalam Krisis Etika Demokrasi

Krisis etika dalam demokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari kontribusi sejumlah aktor penting yang menjalankan fungsinya tanpa akuntabilitas moral. Pertama, lembaga legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kerap merevisi Undang Undang secara terburu-buru dan tertutup. Contohnya, revisi Undang Undang KPK serta Undang Undang Cipta Kerja, menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Partai politik justru menjadi kendaraan kepentingan elit semata. Mereka lebih sibuk membangun dinasti politik dan menjajakan tiket pencalonan kepala daerah, ketimbang melakukan kaderisasi politik yang sehat. Politisi dan pengusaha berselingkuh dalam praktik klientelisme, yaitu hubungan saling menguntungkan antara calon pemimpin dan sponsor bisnis yang berujung pada proyek dan konsesi setelah kemenangan. Media massa, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, justru kerap menjadi alat propaganda atau dikuasai oleh konglomerasi tertentu. Terakhir, aparat hukum dan lembaga yudikatif, meski berfungsi mengawasi jalannya demokrasi, sering tidak netral dan terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik dan oligarki.

Ketiadaan tanggung jawab moral dari para aktor ini menjadikan demokrasi Indonesia rawan disusupi kepentingan kelompok, korupsi merajalela, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi kian runtuh. Demokrasi kehilangan rohnya sebagai alat perjuangan rakyat. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki peran penting dalam rangka mengembalikan roh demokrasi.

3. Peran Generasi Muda sebagai Penjaga Etika Demokrasi

Pada situasi demokrasi yang sedang terpolarisasi dan dikendalikan oleh oligarki, generasi muda memiliki tanggung jawab etis yang besar sebagai warga negara aktif. Harus ada upaya kolektif untuk mendorong peralihan dari demokrasi prosedural menuju demokrasi yang substantif. Berikut tiga strategi utama yang bisa dilakukan:

a. Pendidikan Politik Kritis.

Generasi muda perlu dibekali dengan kesadaran kritis tentang bagaimana sistem politik bekerja, siapa yang diuntungkan dan mengapa perlu dilawan. Pendidikan politik harus mengajarkan pentingnya integritas, bahaya politik uang, serta dampak dari politik identitas dan oligarki. Inisiatif seperti sekolah demokrasi, diskusi publik, atau forum pemuda harus diperluas.

b. Kreativitas Digital sebagai Ruang Perlawanan.

Media sosial menjadi medan perjuangan generasi muda hari ini. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan gagasan alternatif, membongkar hoaks, mengawasi elite politik, serta membangun kesadaran politik publik. Kampanye digital berbasis data dan nilai bisa menjadi senjata efektif melawan politik transaksional.

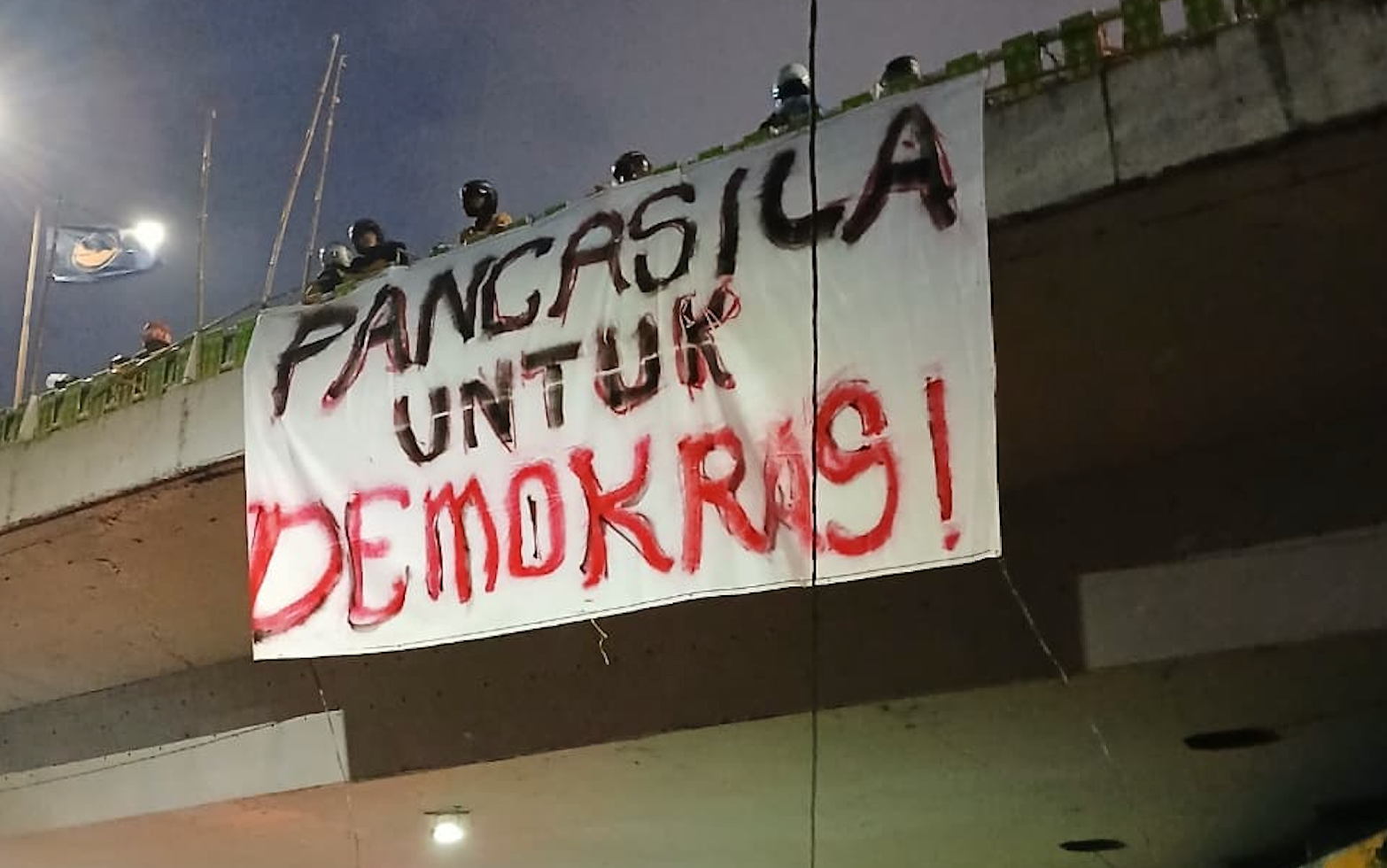

c. Partisipasi dalam Gerakan Sosial.

Demokrasi tidak hanya hidup di bilik suara, tetapi juga di jalanan. Gerakan sosial menjadi alat perlawanan etis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan. Generasi muda bisa mengambil peran dalam inisiatif kolektif, seperti kampanye anti korupsi, advokasi lingkungan, atau gerakan keterbukaan informasi publik. Semua itu memperkuat keterlibatan sipil yang bermoral.

Demokrasi bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan alat yang harus terus disempurnakan. Jika demokrasi hanya berhenti pada prosedur tanpa substansi, maka ia hanya menjadi etalase kosong yang tak menjawab kebutuhan rakyat. Maka, tugas generasi muda hari ini bukan sekadar menjadi pemilih yang baik, tetapi juga menjadi penjaga nurani bangsa. Melalui penanaman etika publik dan keberanian melawan ketidakadilan, mereka akan meneguhkan kembali makna sejati demokrasi.

.jpg)