Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan: Antara Retorika dan Praktik di Indonesia

Penulis : Dian Islami, Natasya, Rina Rahma Fadillah, Mutia Celly, Sardia Devyanna Panjaitan, Sarah Febriani, Ahmad Shohib, Boniawan Wahyudu, Sonya Putri Utami, Moh. Dzikrillah, Petrus Antonius, Lela Udak, Feby Ananda, Hidayat Syahid, Misbah Rahman

Editor : Dr. Musthafa Haidar Shahab, S.Kom, S.Pd, M.Pd

Pembahasan mengenai rancangan sistem hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif (Rawls, 1971) dan ekologis (Schlosberg, 2007). Terutama bagi kelompok rentan dan lingkungan hidup menuntut suatu refleksi yang mendalam. Keadilan prosedural yang menekankan pada proses dan mekanisme yang transparan serta akuntabel merupakan prasyarat mutlak. Namun, ini saja tidak cukup. Keadilan substantif, yang berfokus pada hasil atau dampak dari suatu produk hukum. kemudian keadilan ekologis, yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi pilar utama.

Catatan diskusi menggarisbawahi beberapa prinsip krusial dalam perancangan produk hukum yang adil. Pertama, transparansi. Transparansi dalam proses pembentukan hukum memastikan bahwa setiap tahapan dapat diakses dan diawasi oleh publik, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan kepentingan tersembunyi. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh transparansi ini benar-benar terimplementasi dalam praktik legislasi di Indonesia? Kerap kali, proses pembentukan undang-undang masih diwarnai oleh minimnya partisipasi publik yang bermakna. Bahkan terkesan tertutup bagi pihak-pihak di luar lingkaran kekuasaan. Hal ini menimbulkan skeptisisme terhadap klaim transparansi yang hanya sekadar retorika, sebagaimana tercermin dalam peringkat Indonesia pada Corruption Perceptions Index (Transparency International, 2022)

Kedua, berdasarkan kebutuhan masyarakat. Produk hukum seharusnya lahir dari genuine needs masyarakat, bukan sekadar respons reaktif terhadap isu-isu sesaat atau pesanan dari kelompok kepentingan tertentu. Mekanisme bottom-up dalam perumusan kebijakan dan regulasi menjadi vital. Namun, patut dipertanyakan, seberapa efektif saluran aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi substansi hukum yang dihasilkan? Seringkali, apa yang disebut "kebutuhan masyarakat" justru merupakan interpretasi sempit atau bahkan manipulasi dari elit politik dan ekonomi.

Ketiga, menjunjung tinggi konsep equality of the law. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik adalah fondasi negara hukum. Namun, realitasnya, kesenjangan dalam penegakan hukum masih menjadi masalah serius (Baxi, 2006; Komnas HAM, 2021). Kesetaraan ini seringkali hanya ada di atas kertas. Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pada pola tersebut terjadi dimana kelompok berkuasa atau berkecukupan seringkali menikmati impunitas, sementara masyarakat rentan dengan mudah menjadi korban. Fenomena seperti ini merupakan fenomena yang masih menghantui negeri ini yang kemudian memunculkan pertanyaan kritis yaitu apakah equality of the law ini memang merupakan cita-cita yang serius diperjuangkan, ataukah sekadar ornamen konstitusional?

Keempat, akuntabilitas. Setiap produk hukum dan implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini berarti adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang atau melanggar hukum. Akuntabilitas ini juga mencakup pertanggungjawaban atas dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kendati demikian, seringkali kita menyaksikan bagaimana aktor-aktor negara atau korporasi besar yang melakukan pelanggaran serius luput dari pertanggungjawaban yang setimpal.

Kelima, tidak diskriminatif terhadap suatu kelompok. Hukum harus bersifat inklusif dan melindungi semua warga negara tanpa terkecuali, terutama kelompok rentan seperti minoritas, masyarakat adat, atau kelompok marjinal lainnya. Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik secara eksplisit dalam norma hukum maupun secara implisit dalam praktiknya, harus dihindari. Ironisnya, beberapa produk hukum di Indonesia justru disinyalir mengandung unsur diskriminasi atau setidaknya membuka celah bagi praktik diskriminatif.

Terakhir dan tak kalah penting adalah memperhatikan izin pertambangan dengan memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sekitar (dampak terhadap flora dan fauna, terhadap masyarakat setempat). Permasalahan Ini adalah esensi dari keadilan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, seringkali membawa dampak destruktif yang masif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Peraturan yang ketat mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait izin pertambangan mutlak diperlukan. Namun, skeptisisme muncul ketika melihat bagaimana izin-izin pertambangan seringkali diberikan dengan mudah, bahkan di wilayah-wilayah yang secara ekologis sensitif, dengan dalih pembangunan atau investasi, namun tanpa mempertimbangkan secara serius keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Lingkungan hidup dan kelompok rentan seringkali menjadi tumbal pembangunan yang seolah-olah tak terelakkan.

Pada ranah Konstitusi terdapat pada Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 (Asshiddiqie, 2005), mengamanatkan serangkaian hak dasar bagi warga negara. Hak-hak ini meliputi pendidikan, pekerjaan yang layak, hak asasi manusia yang mengandung kebebasan berpendapat atau beragama dan hak untuk mendapatkan hidup yang layak, serta hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Ini adalah janji konstitusional negara kepada rakyatnya. Namun, bagaimana kondisi pemenuhannya selama ini?

Catatan diskusi secara kritis menyoroti beberapa aspek. Pertama, pemerataan kualitas dan akses pendidikan yang belum optimal. Meskipun akses pendidikan secara kuantitas mungkin telah meningkat, disparitas kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah favorit dan non-favorit, masih sangat kentara. Fasilitas yang tidak memadai, kualitas guru yang bervariasi, dan kurikulum yang terkadang tidak relevan, menjadi tantangan serius. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah hak atas pendidikan yang layak ini benar-benar terwujud bagi seluruh anak bangsa, ataukah hanya menjadi hak eksklusif bagi segelintir kelompok?

Kedua, pemberlakuan PHK dalam skala besar (massal) dan syarat pendaftaran kerja yang masih tidak inklusif serta menjadi legitimasi kelalaian negara. Hak atas pekerjaan yang layak merupakan salah satu sendi utama kehidupan bernegara. Namun, fenomena PHK massal, seringkali tanpa kompensasi yang memadai, serta persyaratan kerja yang diskriminatif, mengindikasikan adanya kerapuhan dalam pemenuhan hak ini. Lebih jauh, jika negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan melindungi hak-hak pekerja, ini bisa diinterpretasikan sebagai sebuah kelalaian negara dalam memenuhi janji konstitusionalnya. Skeptisisme muncul terkait komitmen negara dalam menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan adil bagi semua warga negara.

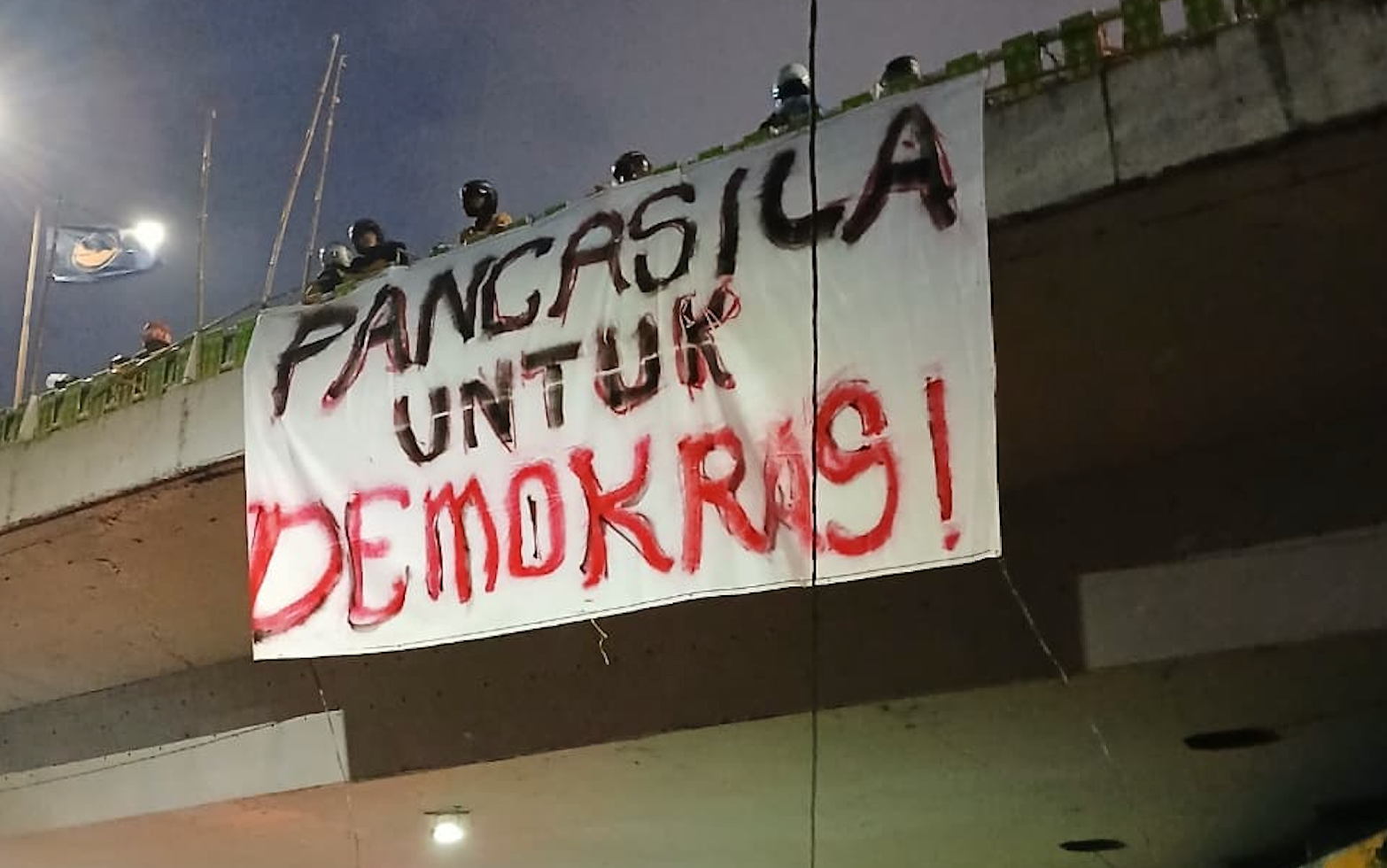

Ketiga, dalam konteks kebebasan berpendapat, masih kerapkali terjadi pembungkaman paksa kepada jurnalis, kelompok demonstran, dan pihak lainnya yang mengkritisi suatu kebijakan atau mengkritisi kinerja pemerintah (misalnya dibungkam dengan UU ITE). Kebebasan berpendapat adalah indikator vital dari sebuah negara demokratis. Namun, penggunaan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang multitafsir dan rentan disalahgunakan, telah menjadi alat efektif untuk membungkam kritik (Amnesty International, 2023; ICJR, 2022). Kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, bahkan warga biasa yang menyuarakan pandangannya di media sosial, menjadi bukti nyata. Ini menciptakan iklim ketakutan dan membahayakan demokrasi itu sendiri.

Lantas pertanyaan yang muncul adalah Bagaimana cara agar partisipasi kita sebagai warga negara dalam pemenuhan hak konstitusi dapat terwujud dengan baik? Ini adalah pertanyaan krusial yang mengarah pada pemberdayaan warga negara dan penguatan demokrasi. Catatan diskusi memberikan beberapa panduan praktis: mempelajari hukum, terlibat dalam forum publik, mendukung komunitas advokasi, menggunakan jalur hukum saat hak dilanggar, membangun solidaritas warga, serta memilih dan mengawasi wakil rakyat yang berpihak pada keadilan.

Mempelajari hukum adalah langkah fundamental. Pemahaman akan hak dan kewajiban konstitusional, serta mekanisme hukum yang tersedia, merupakan prasyarat bagi partisipasi yang efektif. Tanpa pemahaman ini, warga negara rentan menjadi objek daripada subjek hukum. Namun, akses terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan relevan masih menjadi tantangan.

Terlibat dalam forum publik memungkinkan warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kritik secara langsung. Ini termasuk mengikuti rapat umum, diskusi publik, atau konsultasi publik terkait kebijakan. Akan tetapi, efektivitas forum-forum ini seringkali dipertanyakan. Apakah masukan dari publik benar-benar dipertimbangkan, ataukah hanya sekadar formalitas untuk memenuhi prosedur? Partisipasi publik yang bermakna merupakan hal yang krusial (Arnstein, 1969; Bappenas, 2021) namun masih sering diabaikan.

Mendukung komunitas advokasi merupakan strategi kolektif yang kuat. Organisasi masyarakat sipil, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan berbagai komunitas advokasi lainnya memainkan peran vital dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Solidaritas dan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif ini akan memperkuat daya tawar warga negara.

Menggunakan jalur hukum saat hak dilanggar adalah hak konstitusional yang harus dimanfaatkan. Proses litigasi, gugatan, atau pengaduan ke lembaga-lembaga terkait, dapat menjadi jalan untuk mencari keadilan dan menegakkan hak. Namun, akses terhadap keadilan seringkali terhalang oleh biaya, kompleksitas prosedur, dan bahkan minimnya kepercayaan terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Membangun solidaritas warga merupakan fondasi bagi gerakan sosial yang kuat. Ketika warga negara bersatu dan bergotong royong, kekuatan mereka untuk menuntut perubahan dan memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional akan berlipat ganda. Ini melampaui kepentingan individu dan mengarah pada kepentingan bersama.

Terakhir, dan mungkin yang paling fundamental dalam sistem demokrasi representatif, adalah memilih dan mengawasi wakil rakyat yang berpihak pada keadilan. Pemilihan umum adalah momen krusial di mana warga negara dapat menentukan siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Namun, partisipasi tidak berhenti pada pencoblosan. Pengawasan terhadap kinerja wakil rakyat, memastikan mereka tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan, adalah tanggung jawab berkelanjutan. Skeptisisme muncul di sini: apakah sistem politik kita benar-benar mampu menghasilkan wakil rakyat yang murni berpihak pada keadilan, ataukah mereka lebih condong pada kepentingan partai atau kelompok pendukung?

Secara keseluruhan, diskusi mengenai sistem hukum dan partisipasi konstitusional warga negara menyingkap kompleksitas dan tantangan yang tidak sedikit. Meskipun konstitusi telah mengamanatkan berbagai hak dan prinsip keadilan, implementasinya di lapangan masih jauh dari sempurna. Dibutuhkan bukan hanya reformasi hukum, tetapi juga perubahan mentalitas dan budaya di kalangan pembuat kebijakan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat itu sendiri, untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil dan partisipasi warga negara yang bermakna. Tanpa komitmen yang kuat dan pengawasan yang tak henti, hak-hak konstitusional warga negara akan tetap menjadi ilusi, dan keadilan substantif serta ekologis hanya akan menjadi wacana kosong.

Refrensi :

Amnesty International. (2023). Silenced: The Use of Law to Restrict Freedom of Expression in Indonesia. London: Amnesty International Ltd.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224.

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Bappenas. (2021). Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan: Hasil Focus Group Discussion. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Baxi, U. (2006). The Future of Human Rights (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2022). Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan. Jakarta: ICJR.

Komnas HAM. (2021). Laporan Tahunan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia 2021. Jakarta: Komnas HAM.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford: Oxford University Press.

Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Berlin: Transparency International Secretariat.

UNDP (United Nations Development Programme). (2022). *Human Development Report 2021-2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP.

World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. Washington, D.C.: World Justice Project.

.jpg)