Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan: Menjaga Hak Konstitusional Warga di Tengah Dinamika Sosial

Penulis: Latifurrahmi, Muh. Alifian Al Anshari. A, Adham Hakam Amrulloh, Faradila Alim, Rifaldi

Editor: Fathul Bari

Kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan kita sebagai warga negara. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik, karena di dalam kebijakan publik terdapat segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Artikel ini bertujuan menyoroti kebijakan publik, hak konstitusional dan tata kelola pemerintahan.

Peran dari kebijakan publik menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan penyelenggaraan negara, memastikan bahwa hak-hak warga terlindungi sekaligus kewajiban mereka dijalankan demi terciptanya kesejahteraan bersama dan stabilitas sosial politik. Menurut Roy V. Salomo selaku Fasilitator IIPG dan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (2023) mengemukakan bahwa, Kebijakan publik berbentuk aturan hukum di mana pemerintah menjadi aktor utama dalam pembuatannya, serta kebijakan publik adalah aturan yang mengikat kehidupan masyarakat. Secara teori dapat dipahami sebagai perwujudan kontrak sosial untuk melindungi hak dan kewajiban warga serta penerapan demokrasi deliberatif agar kebijakan mencerminkan kehendak dan partisipasi masyarakat.

Thomas R. Dye (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang mencerminkan pilihan yang berakibat pada kehidupan masyarakat. James E. Anderson (2011) menyebut kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dan berpengaruh terhadap masyarakat luas. Secara teoritis, teori kontrak sosial dari kebijakan publik merupakan implementasi nyata dari kesepakatan tersebut untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara sekaligus menjaga kesejahteraan bersama.

Kebijakan publik yang ideal seharusnya berlandaskan pada norma sosial, nilai keadilan, dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada praktiknya, tidak sedikit kebijakan yang justru bertentangan dengan kepentingan publik, bahkan melanggar hak konstitusional warga negara. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan hak berpendapat, diskriminasi akses terhadap pelayanan publik, hingga pengabaian terhadap hak atas lingkungan yang sehat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dirancang dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta partisipatif.

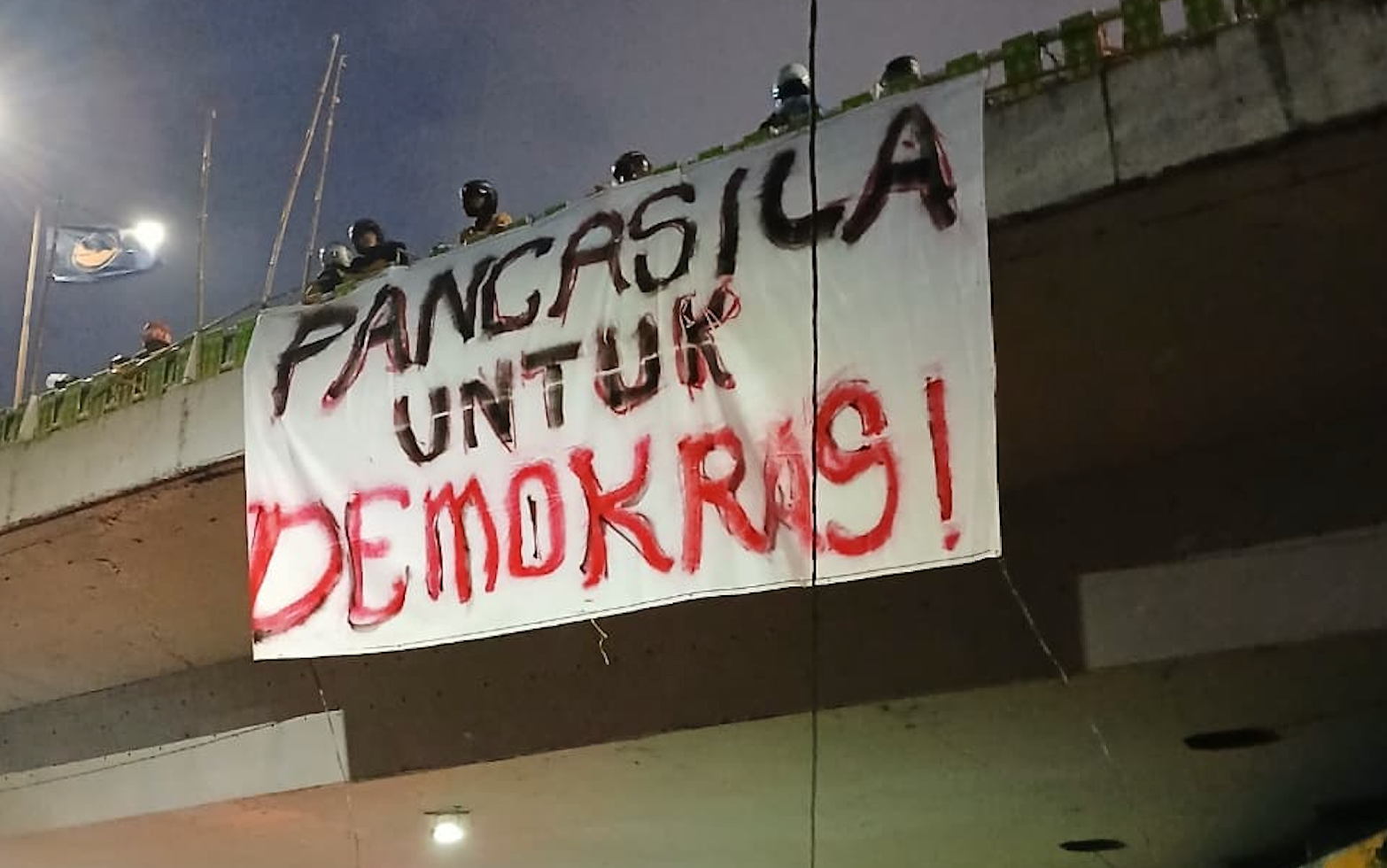

Pemerintah tidak bisa bekerja secara sepihak, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan harus diakomodasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan mengawal jalannya kebijakan. Penting bagi warga negara untuk memahami mekanisme kebijakan publik dan turut aktif dalam pengawasan agar hak-haknya tidak dilanggar. Ketika tata kelola pemerintahan mengabaikan partisipasi publik dan norma sosial, kebijakan yang dihasilkan rentan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Pendidikan kewargaan dan literasi hukum harus ditingkatkan agar warga mampu bersikap kritis terhadap kebijakan negara sekaligus menjadi agen perubahan di masyarakat.

Kebijakan publik bukan sekadar seperangkat aturan administrative, ia adalah cerminan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan komitmen negara terhadap perlindungan martabat manusia. Secara perspektif teori kontrak sosial (Social Contract Theory) yang dikemukakan oleh Rousseau dan Locke (1762), negara dibentuk untuk menjamin hak-hak dasar warganya. Namun, saat penggusuran paksa, diskriminasi, dan pelanggaran hak konstitusional terjadi, kita tidak hanya melihat cacat dalam hukum formal, tapi juga menyaksikan krisis etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika negara abai pada suara warga, ia kehilangan legitimasinya sebagai wakil kehendak rakyat.

Kebijakan publik yang berkeadilan harus lahir dari proses deliberatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh teori demokrasi deliberatif (Deliberative Democracy) dari (Habermas, 2006). Keadilan sejati tidak turun dari kekuasaan di atas, melainkan tumbuh dari keberanian warga untuk bersuara dan berpartisipasi dalam tata kelola yang transparan. Pemimpin yang etis, birokrasi yang akuntabel, dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan adalah pilar bagi negara yang benar-benar melindungi rakyatnya. Kebijakan publik yang berpihak, mendengar, dan memberi harapan adalah bentuk konkret dari tanggung jawab sosial negara.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak konstitusional warga negara. Dinamika masyarakat yang terus berkembang, baik karena teknologi, globalisasi, maupun perubahan nilai-nilai sosial, menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berbasis pada keadilan sosial. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak dasar warga negara, mulai dari hak atas kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga hak atas rasa aman dan keadilan.

Faktanya, realisasi hak-hak konstitusional tidak selalu berjalan mulus. Banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan bahwa kebijakan publik malah berpotensi melanggar atau mengabaikan hak-hak tersebut, seperti pembatasan informasi, pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses hukum yang transparan, dan penggusuran tanpa konsultasi publik yang memadai. Pada 2024, rezim Presiden Joko Widodo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak konstitusional rakyat, termasuk tindak penggusuran paksa dan pembatasan ruang sipil, dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang digelar di Universitas Indonesia (Kontras, 2024). Serangan terhadap pembela hak asasi manusia terus meningkat pada semester pertama 2025, dengan kasus intimidasi, kriminalisasi, dan penangkapan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan (Amnesti Internationl Indonesia, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan krisis tata kelola dan perlunya pemerintah memperbaiki sistem melalui mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka dan demokratis untuk menjamin perlindungan hak warga negara secara menyeluruh

Tata kelola semacam ini harusnya menjadi pilar utama dalam praktik demokrasi yang sejati. Bukan sekadar tentang kecepatan pemerintah dalam merespons masalah, tetapi tentang bagaimana seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, jujur, dan melibatkan publik secara utuh. Pemerintahan yang baik harus memastikan bahwa suara warga

negara tidak hanya didengar secara formal, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses formulasi kebijakan publik. Sistem yang sehat, seharusnya rakyat bukan hanya dijadikan objek penerima kebijakan, melainkan mitra aktif dalam proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaannya.

Prinsip keterbukaan dan partisipasi tidak dapat diwujudkan tanpa komitmen kuat terhadap transparansi informasi, akses data publik yang memadai, serta mekanisme konsultasi yang otentik. Pemerintah harus menyediakan ruang-ruang deliberatif, tempat masyarakat bisa menyampaikan pendapat, keberatan, dan solusi alternatif secara setara. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga, seperti peraturan tata ruang, proyek pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran, dan kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Partisipasi publik sering kali hanya dijadikan simbol demokrasi prosedural semata. Konsultasi publik dilakukan secara terburu-buru, dengan undangan terbatas, dokumen yang sulit diakses, atau waktu yang terlalu sempit bagi masyarakat untuk memberikan respon yang bermakna. Transparansi anggaran sering kali masih menjadi ilusi di mana informasi yang disajikan bersifat teknokratis, tidak komunikatif, dan sulit dimengerti oleh publik awam. Akibatnya, warga merasa jauh dari proses pengambilan keputusan dan cenderung apatis terhadap kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Minimnya pengawasan dan keterlibatan warga dalam proses tata kelola memperlemah akuntabilitas publik. Ini menjadi celah bagi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok, merugikan masyarakat adat, kaum miskin kota, atau kelompok rentan lainnya. Ketidakterlibatan masyarakat bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan etis dan politik. Negara yang gagal menjamin partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan sama saja dengan meminggirkan prinsip kedaulatan rakyat, dan secara perlahan menggerus fondasi konstitusional itu sendiri.

Pemerintahan yang benar-benar responsif dan partisipatif adalah pemerintahan yang mampu merendahkan diri untuk mendengar, siap untuk dikoreksi, dan terbuka terhadap perubahan arah berdasarkan kehendak rakyat. Bukan pemerintahan yang memonopoli narasi pembangunan atau menutup ruang diskusi dengan alasan efisiensi dan stabilitas. Dunia saat ini semakin sadar akan hak-hak sipil dan kesetaraan sosial, tata kelola yang berpihak pada partisipasi aktif warga bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demokrasi. Terlebih adanya dinamika sosial dan tantangan kontemporer hari ini.

Masyarakat Indonesia hari ini menghadapi berbagai tantangan baru krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disinformasi digital, hingga polarisasi politik. Pemerintah dituntut untuk mengadopsi pendekatan kebijakan yang inklusif dan berbasis data. Misalnya, dalam merancang kebijakan pendidikan digital, negara harus memastikan bahwa akses internet merata dan tidak terjadi diskriminasi berbasis wilayah atau ekonomi. Begitu pula dalam isu kesehatan dan lingkungan. Ketika industri besar mendapatkan izin eksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutan, hak warga atas lingkungan hidup yang sehat bisa terancam. Ini adalah pelanggaran tidak langsung terhadap konstitusi, yang harus dicegah melalui kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian dan keadilan ekologi.

Setiap kebijakan yang dilahirkan harus melalui proses evaluasi konstitusional yang menyeluruh, bukan hanya sebatas formalitas hukum. Penting untuk menimbang secara kritis apakah kebijakan tersebut berpotensi melanggar atau mengurangi hak-hak sipil, sosial, ekonomi, maupun budaya warga negara. Konstitusi tidak boleh hanya diposisikan sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai panduan etis dan moral dalam tata kelola pemerintahan.

Masyarakat harus dipandang bukan hanya sebagai objek penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, dan mengarahkan arah pembangunan dan pemerintahan. Literasi publik tentang hak-hak konstitusional menjadi sangat penting. Ketika warga memahami haknya, mereka dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Sebagai rekomendasi perbaikan, penyusunan kebijakan publik harus mengedepankan proses deliberatif yang otentik dan inklusif sehingga aspirasi warga benar-benar terserap, didukung oleh pengawasan independen seperti Ombudsman dan Komnas HAM untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hak, serta mengutamakan kebijakan berbasis data dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan agar keputusan jangka panjang adil dan berkelanjutan. Kebijakan publik harus tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermoral, sehingga kolaborasi erat antara warga dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga martabat serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh masyarakat.

.jpg)