Membangun Demokrasi Inklusif: Peran Edukasi Politik dan Kewarganegaraan Digital

Penulis : Dian Islami Natasya, Rina Rahma, Fadillah Mutia, Celly Sardia Devyanna Panjaitan, Sarah Febriana, Oki Pamungkas, Ahmad Shohibboniawan Wahyudi, Sonya Putri Utami, Moh. Dzikrillah, Petrus Antonius Lela Udak, Feby Ananda, Hidayat Syahid Misbah, Rahman

Editor : Dr. Musthafa Haidar Shahab, S.Kom, S.Pd, M.Pd

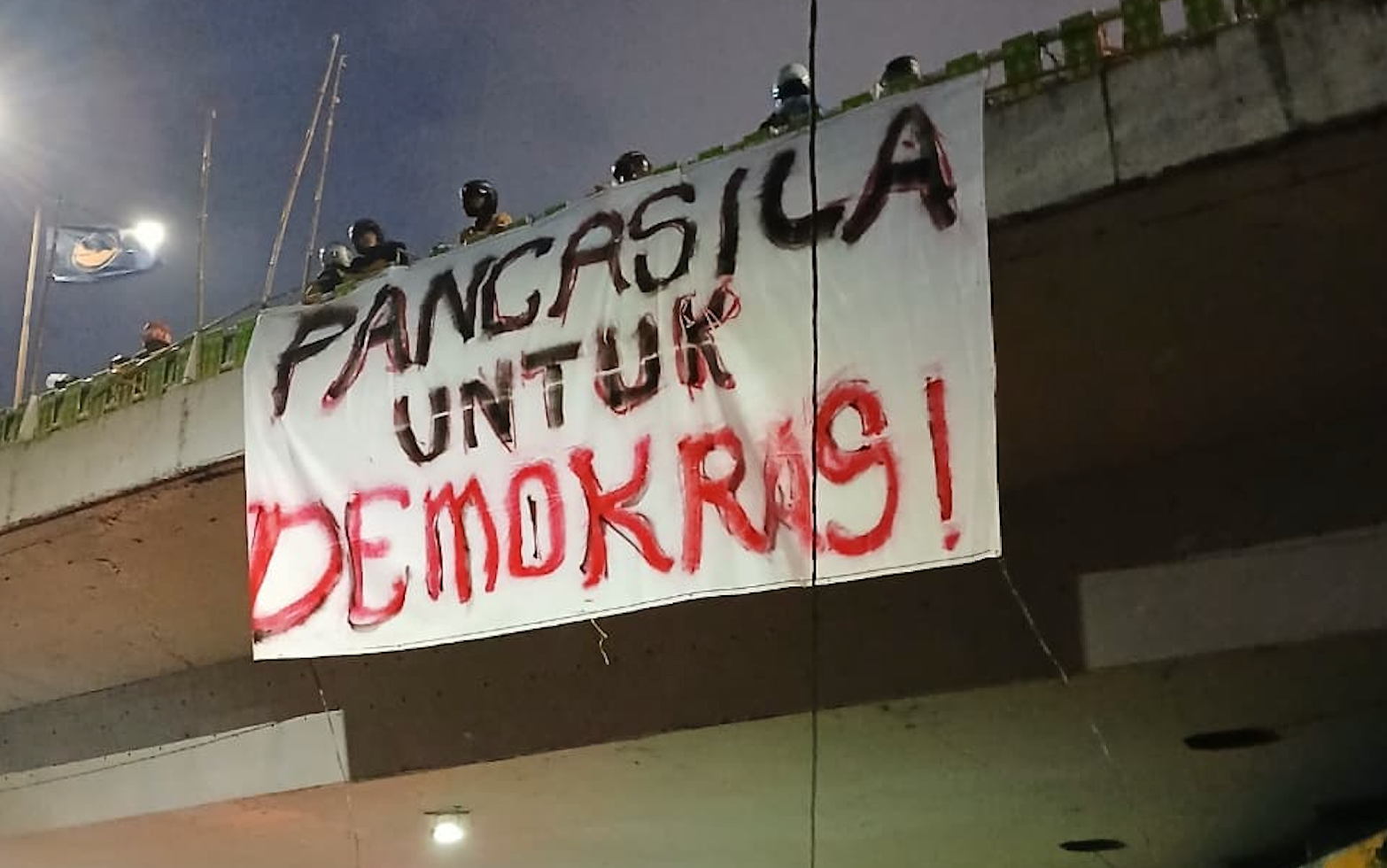

Indonesia di tahun 2025 sedang menghadapi dinamika politik yang kompleks dan penuh tantangan. Di tengah pergeseran koalisi, pengaruh pemilih muda yang meningkat, dan tren oligarki yang menguat, fenomena eksklusi politik terhadap kelompok muda dan marjinal masih berlangsung dengan intensitas yang signifikan. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang keterlibatan politik yang lebih luas, namun juga menuntut transformasi struktural agar ruang digital dapat berfungsi sebagai medan demokrasi yang adil dan etis. Esai ini membahas bentuk-bentuk eksklusi politik di Indonesia, aktor dan sistem yang diuntungkan dan dirugikan dari situasi tersebut, serta bagaimana warga digital bisa menjadi agen perubahan politik yang etis dan kritis sekaligus perubahan struktural yang diperlukan agar demokrasi digital berkembang secara inklusif dan berkeadilan (Ummulia Hasanah, 2025; Bangkit Wiryawan, 2025).

Menurut laporan LP3ES dan kajian para peneliti, eksklusi politik di Indonesia masih sangat nyata, terutama menyangkut akses dan partisipasi kelompok muda dan marjinal. Salah satu bentuk eksklusi yang paling jelas adalah dominasi dinasti politik. Sekitar 65% kandidat dalam Pilkada 2024 merupakan anggota keluarga dari penguasa sebelumnya (Bawaslu RI, 2024), sebuah fenomena yang menyulitkan sirkulasi elit dan menghambat regenerasi politik. Ini menyebabkan akses politik menjadi eksklusif bagi kelompok elite dan melanggengkan ketimpangan kekuasaan (CSIS, 2025).

Selain itu, terdapat eksklusi berbasis gender yang signifikan. Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat menjadi sekitar 22% pada 2024, hal ini masih di bawah rata- rata global dan Asia (Inter-Parliamentary Union, 2025), serta jauh dari ideal yang mengharuskan kesetaraan gender dalam politik. Patriarki dan diskriminasi struktural dalam partai politik dan budaya politik tradisional membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan bebas. Bahkan dalam partai berbasis agama sekalipun, terdapat resistensi terhadap kuota perempuan dan pembagian sumber daya yang tidak adil (Komnas Perempuan, 2025; WRI & WFD, 2025).

Eksklusi juga terjadi terhadap kelompok penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya. Pengurangan anggaran lembaga seperti Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan lemahnya komitmen struktural terhadap inklusi politik kelompok rentan (Komnas Disabilitas, 2024), yang menyebabkan kelompok ini teralienasi dari ruang politik formal, serta minimnya akses terhadap pendidikan politik dan informasi.

Kelompok muda meskipun secara kuantitas mulai menjadi penentu koalisi politik nasional akibat pengaruh Gen Z, seringkali masih mengalami marginalisasi dalam praktik politik. Tantangan ekonomi, kurangnya pendidikan politik yang memadai, dan ketidaksiapan institusi politik untuk menampung suara mereka mengakibatkan potensi mereka belum termanfaatkan secara optimal, bahkan ada kecenderungan mereka menjadi konsumen pasif bahkan korban dari manipulasi politik digital (CIRCLE, 2025).

Situasi ini menguntungkan kelompok elite politik dan ekonomi yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Partai-partai lama, dinasti politik, dan bisnis yang berafiliasi dengan politik masih mengontrol ruang pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan (Bangkit Wiryawan, 2025). Selanjutnya, kelompok mayoritas yang solid secara politik juga mendapat keuntungan dari eksklusi kelompok minoritas dan marjinal, karena menjaga status quo yang kondusif bagi mereka.

Sementara itu untuk kelompok yang lain seperti kelompok muda, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal dan lainnya mengalami kerugian yang signifikan. Mereka mengalami keterbatasan akses pada proses politik, pendidikan politik, dan sumber daya. Ketidaksetaraan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-politik dan melemahkan fungsi demokrasi sebagai sistem yang inklusif (Kompas.id, 2025). Di tengah keadaan tersebut, kemajuan teknologi digital membuka ruang baru untuk partisipasi politik yang lebih luas. Namun, menjadi konsumen informasi digital saja tidak cukup. Warga digital perlu mengadopsi sikap yang etis dan kritis agar bisa menjadi agen perubahan yang konstruktif.

Warga digital harus mengembangkan kemampuan literasi media dan politik yang kritis, mampu memilah sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta menolak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (UNESCO, 2023; Kominfo & APJII, 2024). Mereka perlu aktif menggunakan media sosial untuk advokasi kepentingan publik, mendorong nilai demokrasi, dan membangun komunitas yang inklusif serta toleran.

Partisipasi politik digital yang aktif harus terintegrasi dengan aksi nyata di ruang konvensional misalnya mengawasi kebijakan publik, mengikuti dialog konstruktif, serta terlibat dalam organisasi masyarakat sipil yang berorientasi pada perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan. Ini merupakan kewargaan digital yang menuntut transformasi sikap dan budaya berpolitik dari konsumtif menjadi proaktif dan bertanggung jawab (CIRCLE, 2025).

Untuk mendukung kewargaan digital yang aktif dan transformatif, perlu perubahan struktural di berbagai level: pertama, Regulasi dan Penegakan Hukum yang Proporsional dan Transparan, Pemerintah dan regulator harus mengawasi platform media sosial agar mencegah penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan manipulasi politik, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum harus sesuai ketentuan UU ITE dan aturan pemilu agar ruang digital tidak jadi sasaran kampanye hitam dan kekerasan simbolik (Perludem, 2025).

Kedua, Inklusi Digital yang Merata. Dongkrak akses internet dan literasi digital bagi kelompok marjinal dan daerah terpencil sangat penting. Program pemerintah dan swasta perlu fokus pada peningkatan keterampilan digital untuk semua kalangan agar ruang politik digital tidak didominasi oleh kelompok elite atau perkotaan (van Dijk, 2020; Kominfo & APJII, 2024).

Ketiga, Transparansi Algoritma dan Penanganan Polarisasi. Platform digital harus menerapkan algoritma yang tidak menimbulkan efek gelembung informasi (echo chamber) yang memperkuat polarisasi sosial-politik. Ruang dialog digital perlu didorong menjadi inklusif dan terbuka bagi ragam perspektif masyarakat (Santoso & Harsono, 2024).

Keempat, Kolaborasi Multi-Aktor untuk Demokrasi Digital. Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta di bidang teknologi mutlak diperlukan agar transformasi digital bisa berkontribusi pada demokrasi yang adil dan bermartabat. Mendorong program edukasi politik digital dan penghormatan terhadap kode etik digital juga menjadi bagian dari perbaikan struktural ini.

Tahun 2025 merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan eksklusi politik yang sudah mengakar serta memanfaatkan ruang digital untuk demokrasi yang lebih inklusif, etis, dan transformatif. Eksklusi politik terhadap kelompok muda, perempuan, dan marjinal tidak hanya merugikan mereka secara sosial-politik, tetapi juga mengancam kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Warga digital perlu berperan aktif dan kritis, tidak sekadar menjadi konsumen informasi, agar ruang digital berubah menjadi arena kegiatan politik yang konstruktif dan inklusif. Dukungan regulasi, inklusi digital, dan sinergi multi-aktor akan menjadi kunci keberhasilan transformasi demokrasi Indonesia di era digital ini.

Referensi:

"Kapabilitas Sistem Politik Indonesia di Tengah Gejolak Tahun 2025," Kompas.id, 2 Juni 2025.

Bangkit Wiryawan, "Refleksi 2024 Outlook 2025: Akhir Reformasi Politik Di Tengah Pusaran Oligarki," LP3ES, 4 Maret 2025.

Bawaslu RI, "Laporan Pengawasan Pemilu Serentak 2024: Dinasti Politik dan Potensi Konflik Kepentingan," 2024.

CIRCLE (Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement), "Beyond the Hashtag: Gen Z and Digital Political Engagement in Southeast Asia," 2025.

CSIS, "Jelang Pelantikan Kepala Daerah Terpilih: Perubahan Peta Politik Lokal," Februari 2025.

Dijk, J. A. G. M. van., "The Digital Divide," Polity Press, 2020.

Inter-Parliamentary Union (IPU), "Women in Parliament: 2024 Annual Report," Geneva, 2025.

Kominfo & APJII, "Survei Literasi Digital Indonesia 2024," Jakarta, 2024.

Komnas Disabilitas, "Laporan Pemantauan Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024," Jakarta, 2024.

Komnas Perempuan, "Catahu 2025: Memetakan Jalan Panjang Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia," Jakarta, 2025.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Mendorong Transparansi Algoritma Platform Digital untuk Pemilu yang Berkualitas," Policy Brief, 2025.

Santoso, B., & Harsono, D., "Algorithmic Governance and Political Polarization in Indonesia's Digital Democracy," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 28, No. 2, 2024.

Ummulia Hasanah, "Dinamika Politik Indonesia 2025: Antara Koalisi, Gen Z, dan Tantangan Demokrasi," Kumparan, 25 Mei 2025.

UNESCO, "Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners," 2023.

WRI & WFD, "Violence against Women in Indonesia 2024 Election," 2025.

.jpg)